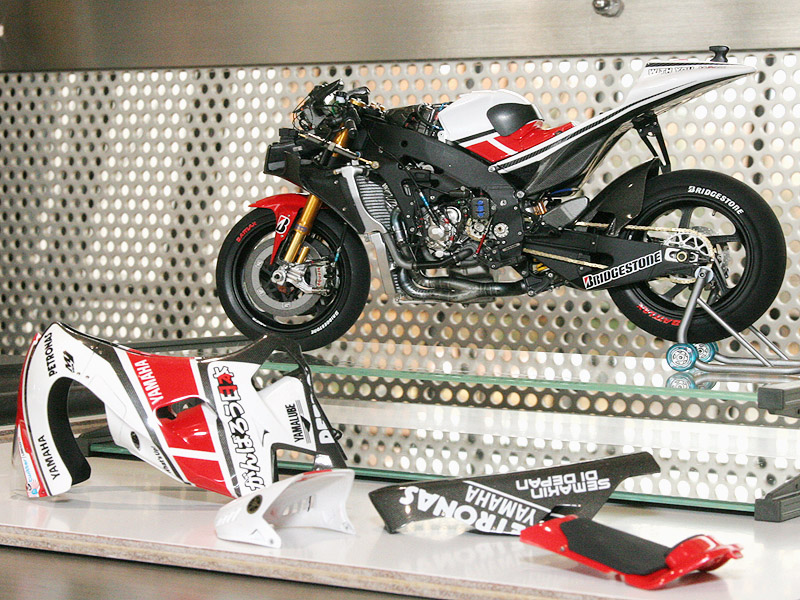

Entry No.12 くろすぴーさん 2011YAMAHA YZR-M1 J.ロレンツォ |

| もう8月も終わろうというのにネタが見つかず、締め切りまで正味3ヶ月・・・ 残り時間を考えると、ゼロからスタートしたらとても間に合いそうもないので、 1年間ほったらかしにしてあった2011YZR-M1で完走を目指します。 |

|

|

まずはフレーム。 |

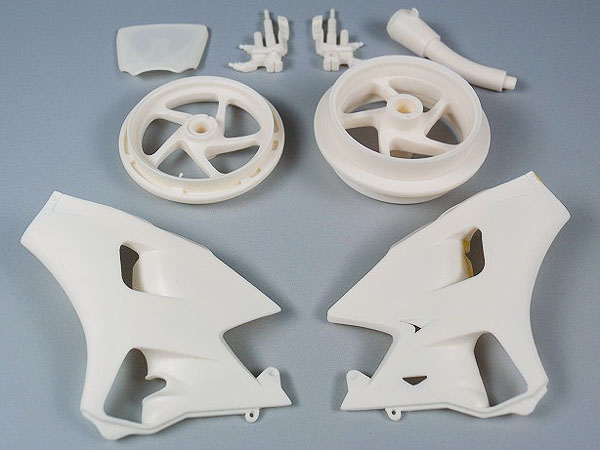

| トップスタジオのディテールアップパーツを組み込む関係上、K'sトランスキットのアッパーカウルとシートカウルが使えません。 (レジン製なので肉厚があり過ぎるため) これが使用するパーツ。  |

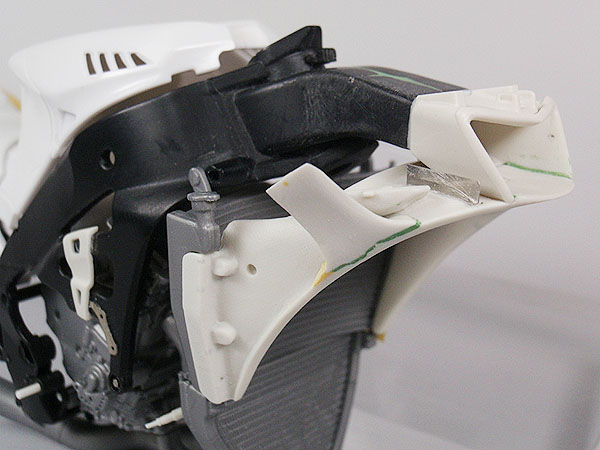

トップスタジオのパーツを仮組みしていきます。

前作2008年仕様同様、このシュラウドの位置決めは大変重要で、カウルのフィッティングに大きく影響してきます。 |

シュラウドを付けた状態でカウルを嵌めると、案の定アッパーとサイドカウルがうまく繋がりません。

さらにシュラウドサイドのツノのように出た部分、実車ではここでアッパー&サイドカウルを留めるようになっています。

が、カウルをそのまま組むと取り付けダボが干渉してしまいますので、この部分を全て削り落とす必要があります。

その後、いい固定方法が見つからなかったので、アッパーとサイドカウルを接着してしまいました。 |

外装を全て組んでバランスを確認します。 とても重要な作業なので、ここまでは納得行くまで時間を掛けます。 |

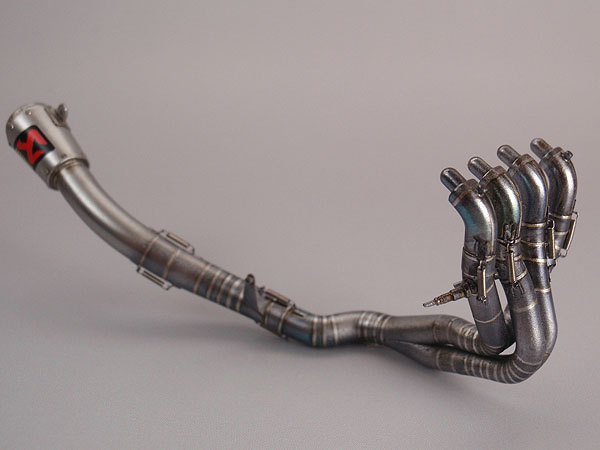

| 車体のフィッティングは終了したので、ここからはパーツごとの塗装に入ります。

マフラーの塗装 下地にグロスブラック→メッキシルバー 細切りしたマスキングテープを約70箇所!貼り、 クリヤーブルー・クリヤーパープルを濃くなり過ぎないよう注意して吹きます。 さらに全体をクリヤーブラック+焼鉄色で調子を整えます。 乾燥後、エナメルフラットブラックでウォッシングしてから綿棒でふき取ります。 その後、マスキングテープを剥がすと淵にうっすら黒が残り、溶接ビートがイイ雰囲気になります。  |

各部、ディティールアップしながら塗装を進めていきます。

まずはエンジン。 トップスタジオのパーツてんこ盛りですが、あまり目立たないかな?

この画像で約30パーツ以上(細かいエッチングも含め)あります。 |

|

右側 クラッチとオイルレベル窓がイイ感じです。

|

|

ラジエター

|

|

フレーム

|

|

スイングアーム

|

|

リヤサスペンション

|

|

メーター周辺

|

|

トランスポンダ

|

|

クラッチ&ブレーキレバー

|

|

取り付け方法は、キットのレバー上下の厚みをエッチング分削り、まず上側を接着します。 この時点で穴の箇所のプラパーツをカットし、下側のエッチングを接着します。 そして指が掛かる部分のエッジをヤスリで落とします。 プラパーツの幅を少し細くしておけば、内側の溝も表現出来ます!

|

|

ここまで出来上がったパーツを仮組みしてみます。 まずは車体周り。 やはり集合体になるとイイですね。 実際は配線をしながら各ユニットを合体させるので、順番を間違えると組めなくなりそうです。

|

|

ラジエターを付けたら見えなくなるのが勿体無い・・・

|

|

ここら辺もかなり配線があるのですが、やはり完成後はほとんど見えなくなりそう・・・ ここを覗くには、燃料タンクを外さなくてはならないのですが、どうやら配線後にタンクを外すのは難しそう。

|

|

燃料タンク

|

そしてこのように接続します。 |

|

外装も組んでみます。 前後ホイールが装着出来るのはかなり最後のほうなので、しばらくはこのダルマ状態ですね。 しかし、結構な時間作業しているのですが、ぜんぜん進んだ気がしない。 とにかく一つ一つのパーツに時間掛かり過ぎです・・・

|

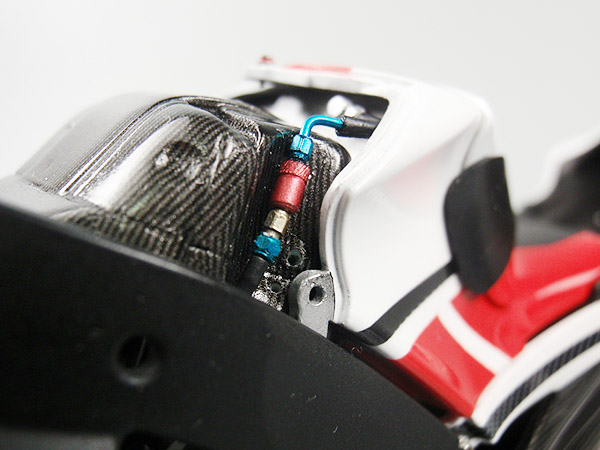

リヤサスにホースを追加しました。

イニシャルプリロード調整用のエアホースで、金属部分は”さかつう”の1/24カーモデル用を加工しています。

資料画像だけだと、このホースがどこから出ているのか解からなかったのですが、MotoGPで本物をじっくり見学して再現しました。 |

|

車体にセットするとこんな感じ。 シートカウル下にチラ見えします。

|

|

フロントホイール MFR製ホイールはこの2011年よりでしたっけ? 七分ツヤのブラックで塗装しています(セミグロスブラック + グロスブラックを1対1で調色) ハイマスのブレーキローターはMax製エッチングを使用。 塗り分けラインで分割されているので、塗装はマスキングいらずで楽チンです。 フローティングピンは、リューターで回転跡を付けます。 これは非常に大事な作業で、見え方が劇的に変わります。

|

|

リヤホイール "BATTLAX"ロゴは2011年から。 赤が映えますね。

|

|

ハンドル周り 先に加工したレバーをはじめ、各部を細々ディティールアップしていきます。

スロットルテンショナー・ブレーキレバー調整ダイヤルはトップスタジオパーツ。

バンジョー・ボルト類はT2Mを使用。 フルードカップのカバーは、セルスポンジをポンチでくり貫いてからリューターに咥え、ヤスリをあてて形を整えます。

左右のスイッチ基部はカーボンデカールを貼り、フルードホースはカラーゴムを使用しています。

なかなかイイ雰囲気になったかな。 |

|

フロントキャリパー バンジョーをトップスタジオパーツに変え、T2Mボルトを挿しただけですが、キャリパー本体の塗装は悩みました。 実車は”リチウムアルミ”という素材らしく、当然ズバリの塗料は存在しません。 ニッケルメッキのような色なので、まずはクレオスメッキシルバーで塗装。 次にタミヤアクリルカラーのクリヤーでコートします。(ラッカークリヤーはNG) 乾燥後、クリヤースモークとクリヤーイエローを半々で混ぜた色をサラッと吹いてみました。 自分なりにはそれっぽくなったかなと・・・

|

|

車載カメラ 2011年はオンボードカメラの形状も変わっているので、キットをベースに改造します。

|

|

やっと自立しました。 ここまで長い道のりでした。 やたら配線が多いためで、前後タイヤを装着するには、各センサーケーブルや可動チェーンのフィッティングを確認しながらの作業になります。

|

|

この状態でもまだ一部は仮組みなので、まだまだ最終組み立てにはなりませんが、なんとか峠は越えたかなと。

|

|

とくにフロント周辺に細かいディテールが集中していますが、以前製作した2008年型に比べるとコネクターの数などだいぶ簡素化されています。 それでも辛い作業であることに変わりは無いのですが・・・

|

|

今回、メーターパネルに新たな素材を使ってみました。 ハセガワの「蓄光フィニッシュ」というELバックライト表現用フイルムシールです。 自然光や紫外線などの光エネルギーを吸収して蓄え、瞬時に暗い状態になると、蓄えた光を放出して発光するらしいです。 しかし、暗い場所での展示などないので、あまり効果的な確認はできませんが・・・

|

| ゴール!!! 丸一年掛かってしまいましたが、無事に完成させることが出来ました。 製作を開始した時点では、外見重視の仕様で作る予定でした。 始めて間もなく、トップスタジオからスーパーディテールアップパーツが発売されたことにより、フルディテール仕様に変更しました。 |

さすがトップスタジオは凄まじく、これだけの臓物を再現しながらも外装が問題なく?取り付けられます。

カウルを外すと、どこを持っていいのか悩みます。 下手に持つと、どこかしら壊れます・・・

外装の取り付けは、アッパーとサイドカウルを先に接着してしまっているため、物凄くシビアです。

タンク&シートカウルは配線の関係で外せません。 ここまでしかストリップ状態になりません。

お疲れ様でした。