Entry No.7 くにちゃんさん DUCATI 998R |

| はじめまして。 ようやくスタートです。 既に周回遅れですが、頑張ります。 製作するのはDUCATI998R(996Rになるかも)。 持っていたミニチャンプスの996Rを落っことして壊してしまい、そのリベンジです。 |

|

|

使用するのはもちろんタミヤの永遠の定番、 DUCATI916。 |

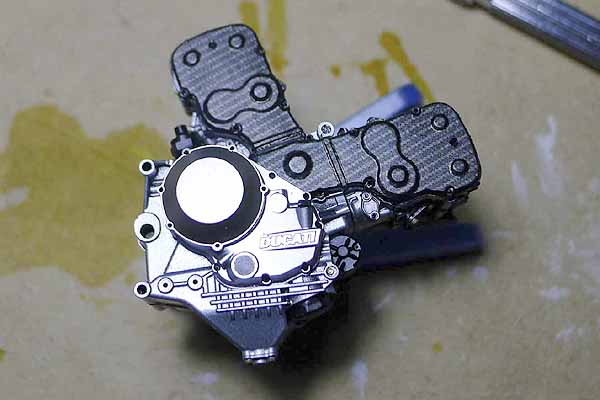

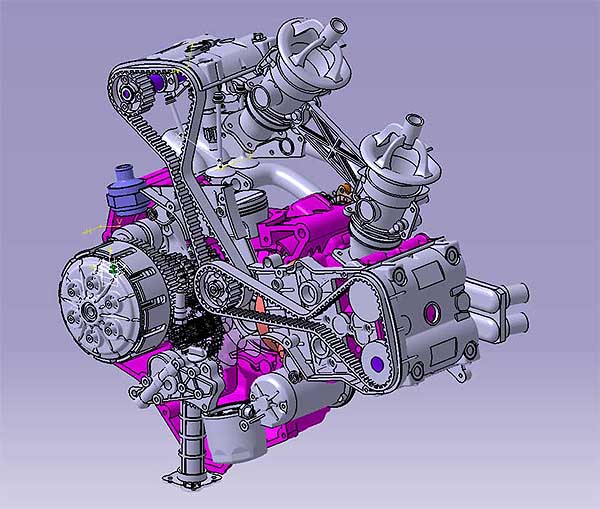

| 916と998Rの外見上の大きな違いは、エンジンとカウル、ホイールの3点です。 整備中のバイクならカウルや細かなパーツが間に合わなくて付いていなくても、エンジンとホイールさえ自作すれば998だと言い張れます。我ながらナイスなアイデアです。 完走する為には手段を選びません。(笑) エンジンは、以前VYRUSというバイクの為に作ったものが使えます。今回はこれを使用します。  |

こちらはジェネレーター側。 水冷なのにウォーターポンプが付いていません。

VYRUSではフレームとの干渉のためポンプを他の位置に移してあるようです。 |

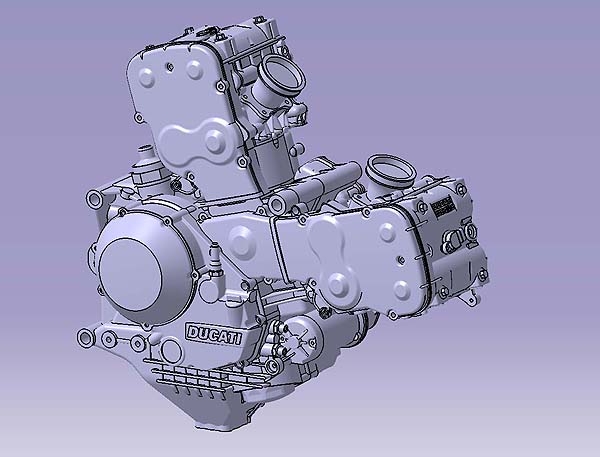

ちなみにこちらは、前回のモデラーGPの為に作っていて、

結局間に合わなかったVYRUS 985です。 この場を借りてお披露目です。 |

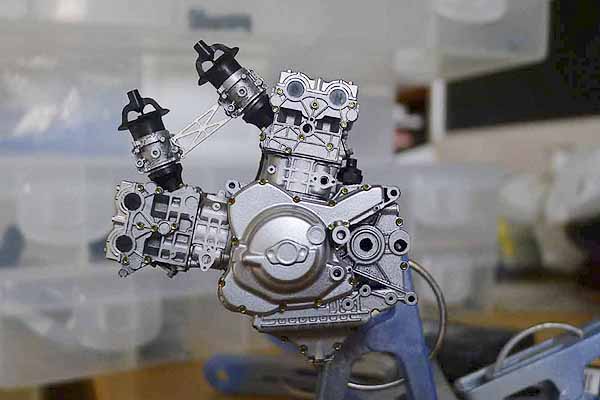

| メンテ中を再現するためのパーツが幾つか出来ました。

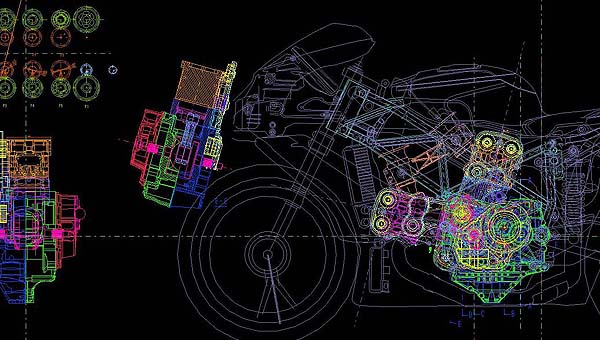

一部、エンジンの内部を再現しています。 自分はたかとすさん同様にCADで設計→CNC加工機で出力派です。 設計・製造会社に勤めているので、お願いして会社の機械が空いている休み時間などに少しづつパーツを作らせてもらってます。 それにしても、たかとすさん、凄いですね。あのCGだけでも入賞出来ますよね。次回からはCG部門も追加されたりして。 それと、あのCNC機いいですね〜。今は自分の好きなときに機械を使えないので凄くうらやましいです。 買おうかな。 たかとすさん、モデラーGPでお会いできたら、色々教えてください。  |

|

エンジンの製作です。 998系は916系から進化したテスタストレッタというエンジンを載せています。

以前999Sに乗っていたので、その時撮った写

真を使用します。 |

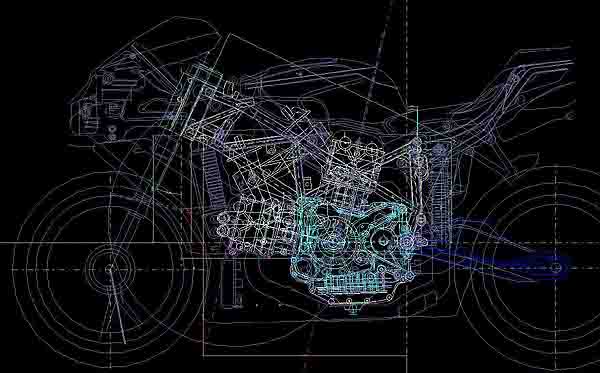

これを、2次元CADに読み込み、線でなぞって外形を描きます。イラストレーター等でもOKです。

各視点からの外形画像が用意できたら、メーカーから公表されているホイールベースの大きさに合わせて描いた画像を引き伸ばします。

まず、ホイールベースの距離の線を引き、側面を描いた画像のホイールが丁度その位

置に来るように画像を拡大する訳です。 それが出来たら、正面や上面からの画像を同じように引き伸ばして、側面

の画像と位置が合うように調節します。  |

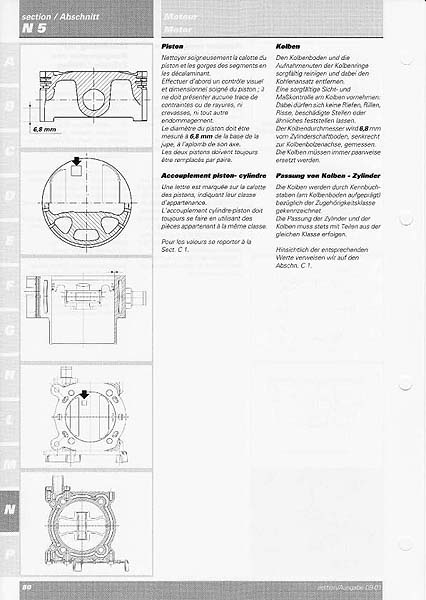

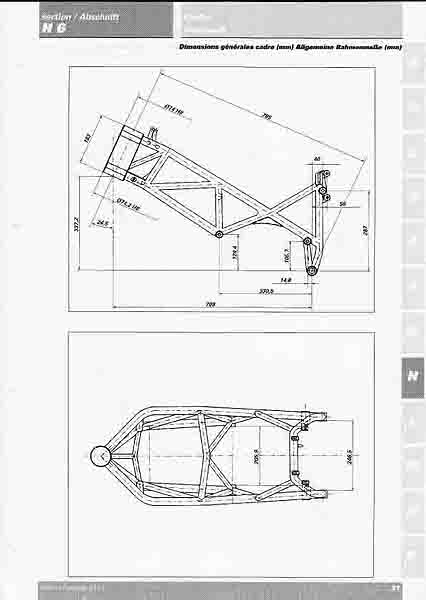

メーカーの整備書等には図面類も掲載されているので、

これもスキャンしてCADでトレースし、さっき描いた画像に重ね合わせ、正しい大きさと位

置になるように調整します。整備書の図面です。 |

整備書の図面です。 |

この作業を繰り返して、エンジンの形を描いていきます。 |

このようにして描いた画像を元に3Dデータを作ります。

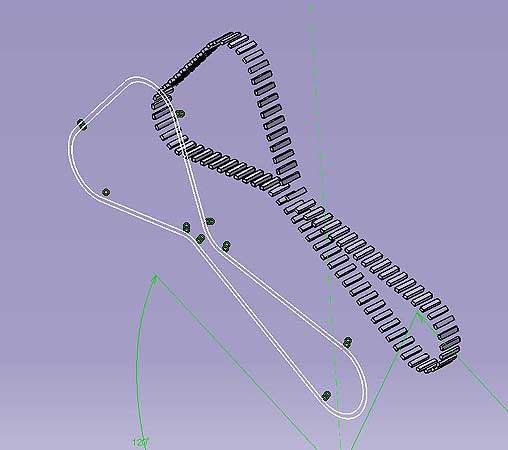

基本的には、描いた2次元の線画を押し出したり、回転させたりして立体にしてゆきます。これはタイミングベルトのデータ作成の様子です。

関係ないですが、ドカティもとうとう最新型ではバルブの駆動はベルトを止めて、チェーン駆動になってしまいましたね。

そのためもあって、日本の騒音規制をクリアできず、無理やり車検を通すためにエンジンにカバーを付けたり、竹やりみたいなマフラーを付けたり、えらいことになっています。 |

先ほどの作業を繰り返してエンジンの形を作っていきます。 |

3Dデータの完成。 |

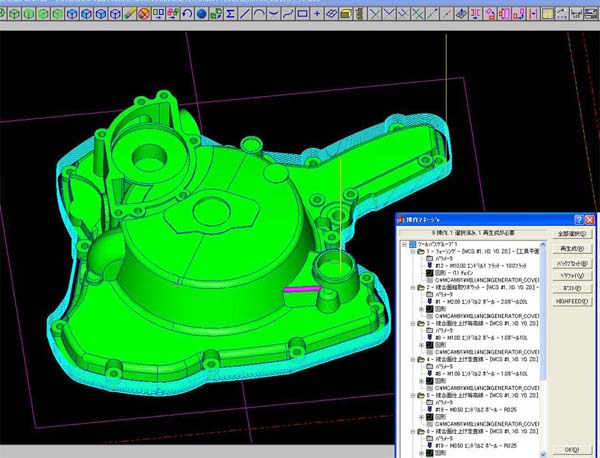

| 3DデータをパーツごとにCAMに読み込んで、

CNC加工機の切削用のデータを作成します。 このデータをマシニングセンタという加工機に送ると、ドリルのような刃物(エンドミルといいます)が自動的にパーツを削りだしてくれます。 機械は会社のものなので画像はありません。 たかとすさんみたいな自分用のCNCが欲しい〜!! ちなみに、ローランドDGからホビー用のマシニングが発売されていますが、この機械はCNCの共通 言語であるGコードが使えないようです。Gコードが使えないと言うことは、一般 的なCAMが使えないと言うことだと思います。(違ってたらごめんなさい) 複雑な形状や綺麗な切削面を得ようとすると、それ相応のCAMが必要になります。 初心者が大雑把な形を削りだすには非常に簡単で良い機械だと思いますが、あまり精密な造形には向いていないようです。 精密な加工を目指す方はGコードの使える機種を選んだほうがいいかもしれません。 ただ、非常に操作は簡単で、初心者でもあまり迷わずに使える良い機械だと思いますので、 入門用にという方や、簡単な形状さえ出せれば、後は自分で仕上げられると言う方にはお勧めです。 あと、ローランドのMDX-15、MDX-20という機種には何と、接触式の3Dスキャナの機能が搭載されています!。 自分の作った原型をスキャンして拡大縮小したり、左右反転して削りだしたりと言うことが出来てしまいます。 そういった意味でも非常に魅力的な機械だと思います。  |

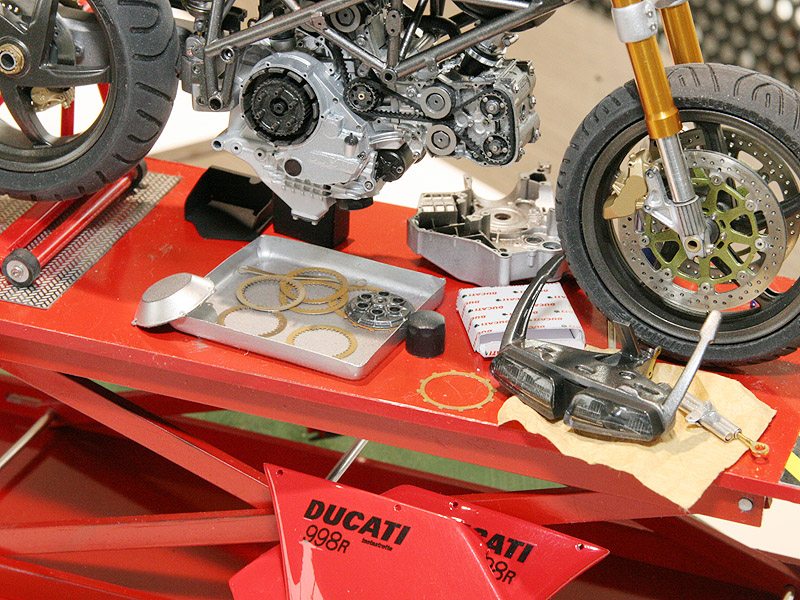

| ホイールとフロントブレーキディスクが出来ました。

時間が無いですね。巻いていかなくては。 タイヤはキットのものを使うつもりですが・・・。 う〜ん、他に何かいいのが無いですかね?  |

キットのフレームには、カウルや補器類を取り付けるダボがたくさんあります。

今回はカウルを開けた状態で作ろうと思っているので、 フレームのダボを削り落として、極力プラモ臭さを消していきます。 |

|

出来る限りダボを落としてみました。 また、ステアリングコラム付根部分は金型の都合でモールドが埋まっているので、 これをナイフで削り出して再現しました。 この模型を作るときの定番工作ですね。

|

|

削り落としたカウルや補器類のステーを再現する為に エッチングパーツを作ろうと思います。 と言う訳で、イラストレーターで原稿を作ったのですが 普段使い慣れなくて恐ろしく時間が掛かってしまいました。 正直、間に合う気がしません。 まだ第一コーナーに進入ってところです。

|

|

キットではエンジン上のエアボックスや、 フロントカウル内のミラーステーが省略されています。 これを再現する為にカウル裏にパテを詰めて形を作っていきます。ど、どうか間に合いますように。

|

|

外装です。 キットはタンク、エアボックス、リアカウルが一体なので、 エッチング鋸で切り離します。 エアボックスは、ポリパテで大まかな形を作り、 プラ板から切り出したパーツを貼り付けて 外形を作っていきます。

|

|

強度を確保するために、この状態で一度レジンに複製し 、リューターで細部を掘り込んでいきます。 写真の奥から、原型、レジンの複製、完成品です。 形は雰囲気で。 本物も色んな形がありますしね。

|

|

カウルも916と998ではダクトの数や位置が違うので、 キットをパテで埋めます。 次に、紙に外形を描いて形を切り抜き、これをテンプレートにして スジボリ堂の極細タガネで形を削り出します。 このタガネ、最近使い始めたのですがもう、最高。 スグレものです。 これさえあれば何でも出来そうな気になってきます。

|

|

切った貼った状態のカウルです。

|

|

今日は天気が良かったので、外装パーツをサフ吹きしました。

|

|

もう、日も無いのに、まだこんなところです。

|

|

フレームです。 メインフレームは、省略してあるパイプを追加しました。 サブフレームはモデルによって形状が少し違うのですが、 時間が無く、完成すると見えないので今はキットのまま。 イベントが終わってから手を加えられるように 切り取って別パーツ化。洋白板でジョイント部を付け加えて 付け外しが出来るようにしました。

|

|

バッテリーケースはキットのものは開放型用なので、 洋白で密閉型用のものを作りました。

|